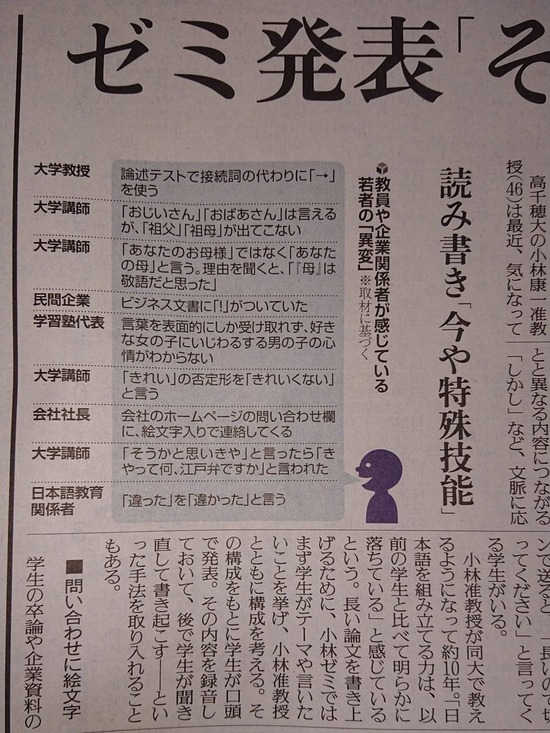

高千穂大の小林康一准教授(46)は最近、気になっていることがある。「ゼミで発表させると、

『そして』『そして』『そして』…と連発する学生が大勢いる」。論理的に文章を組み立てるためには、

理由を導く“なぜなら”や、前に述べたことと異なる内容につながる“しかし”など、文脈に応じて

接続詞を使い分ける必要がある。「でも、今の学生は、『そして』しか使えない。たぶん、LINEで

短文をぽんぽんと送り合うことに慣れてしまって、接続詞を使っていないからだと思う」。

LINEやツイッターなどのSNSで短文に慣れ親しんでいる学生たちは、長文を嫌う。小林准教授が

ゼミについての連絡などをLINEで送ると、「長いので切ってください」と言ってくる学生がいる。

小林准教授が同大で教えるようになって約10年。「日本語を組み立てる力は、以前の学生と比べて

明らかに落ちている」と感じているという。長い論文を書き上げるために、小林ゼミではまず

学生がテーマや言いたいことを挙げ、小林准教授とともに構成を考える。その構成をもとに

学生が口頭で発表。その内容を録音しておいて、後で学生が聞き直して書き起こす――といった手法を

取り入れることもある。

読売新聞 12/5 社会面

https://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/kyoiku/news/20191205-OYT1T50052/

引用元: http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/news/1575714143/続きを読む